Há 40 anos, o Journal of Palestine Studies estampava o último texto publicado em vida por Jean Genet, após uma década sem escrever: “Quatro horas em Chatila” (1982). As 20 páginas assombrosas são a virada de sua existência, humana e literária.

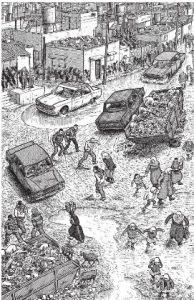

Versam sobre o massacre que a ONU condenou, em dezembro de 1982, como ato de genocídio. Com o comando logístico-moral de Israel e como vingança pelo assassinato do presidente eleito Bashir Gemayel, a milícia da extrema direita libanesa-cristã chacinou 4.500 civis palestinos e libaneses nos campos de refugiados de Sabra e Chatila, entre 16 e 18 de setembro de 1982.

Em êxtase com a causa palestina, Genet chamou-a de “minha revolução”. Quis ser “o Homero dos palestinos”. Ao fim do derradeiro artigo, diz: “A luta por um país pode preencher uma vida bastante rica, mas curta. Foi essa, recorde-se, a escolha de Aquiles na Ilíada”. Em seu “textamento”, daria a deixa: “A fama dos heróis deve pouco à imensidão de sua conquista e tudo ao sucesso dos tributos que lhe são rendidos”.

A questão palestina é a questão da ocupação israelense do território palestino. Em maio de 1948, a fundação do Estado de Israel, baseada em atrocidades como o massacre de Tantura, converteu 750 mil palestinos em refugiados e condenou-os ao exílio —é a Nakba (catástrofe). Genet não reparou que “Quatro Horas em Chatila” foi impresso justamente nos 35 anos da Nakba.

A questão palestina é a questão da ocupação israelense do território palestino. Em maio de 1948, a fundação do Estado de Israel, baseada em atrocidades como o massacre de Tantura, converteu 750 mil palestinos em refugiados e condenou-os ao exílio —é a Nakba (catástrofe). Genet não reparou que “Quatro Horas em Chatila” foi impresso justamente nos 35 anos da Nakba.

Com a Nakba (75 anos em 2023), Israel instituiu e institucionalizou a limpeza étnica da Palestina e um estado de apartheid (em 1948, foi criado o mesmo sistema na África do Sul). Sionismo não é judaísmo, mas é um programa de “colonialismo por povoamento”, cuja lógica de eliminação e desumanização dos povos nativos conduziria “naturalmente” ao genocídio.

A devastação segue em Gaza, Jenin, Nablus e outros territórios ocupados. Só em janeiro deste ano, 35 palestinos foram assassinados. Em 2022, 220 foram mortos por ataques de Israel. Os novos historiadores israelenses e árabes, que recalibraram ao contexto os conceitos de colonização e limpeza étnica, revogaram a “solução de dois Estados” como falácia do futuro, entrave para a paz entre Israel e Palestina.

Genet nasceu em Paris em 19 de dezembro de 1910. Órfão, exerceu a delinquência como profissão (também de fé). Com o gene do crime, fez da contravenção a versão idealizada da vida pelas vias do mal. Em prêt-à-porter de porte e impostura, foi ladrão, michê e vagabundo. Sempre do lado de párias e deserdados, o revoltado e radical artífice da língua francesa era uma bicha levada da breca barra pesada.

“Nossa Senhora das Flores” (1942) fez Jean Cocteau adotá-lo. É autor de romances (“O Milagre da Rosa”, 1946), peças de teatro (“O Balcão”, 1956), ensaios (“O Ateliê de Alberto Giacometti”, 1958) e do filme “Um Canto de Amor” (1950). Sartre, o zarolho papa-pop do existencialismo, canonizou-o na hagiografia “São Genet: Ator e Mártir” (1952). Para Edward W. Said, “o desafio de sua escrita consiste no antinomianismo feroz” e ler Genet supõe o aceite da “singularidade indômita de sua sensibilidade”.

“Nossa Senhora das Flores” (1942) fez Jean Cocteau adotá-lo. É autor de romances (“O Milagre da Rosa”, 1946), peças de teatro (“O Balcão”, 1956), ensaios (“O Ateliê de Alberto Giacometti”, 1958) e do filme “Um Canto de Amor” (1950). Sartre, o zarolho papa-pop do existencialismo, canonizou-o na hagiografia “São Genet: Ator e Mártir” (1952). Para Edward W. Said, “o desafio de sua escrita consiste no antinomianismo feroz” e ler Genet supõe o aceite da “singularidade indômita de sua sensibilidade”.

Genet não usou o “keffiyeh” (lenço palestino) como cafuné na boa consciência ocidental. Seu destino foi trançado ao dos palestinos —o acaso o levou à ocasião do genocídio em Chatila. Segundo Edmund White (“Genet: uma Biografia”, 1993), “sua mente fluida permitia-lhe associar o heroísmo das trocas de sexo à coragem suicida dos soldados palestinos”. Ele até confessou sentir “atração erótica” pelo povo palestino.

Em 1968, na Tunísia, Genet viu poemas em iluminuras árabes louvando o Fatah, partido da OLP (Organização para a Libertação da Palestina). No Maio de 68, na Sorbonne, reviu as plaquetes na barraca de agitação da OLP. Em 1969, a equipe da Tel Quel o apresentou ao delegado da OLP em Paris. “Os Palestinos”, seu texto-legenda para fotografias de Bruno Barbey, saiu na revista Zoom em 1971.

Após o Setembro Negro, passou seis meses na Jordânia (1970-1971), encantado na experiência com os fedayin (combatentes-mártires). Encontrou Yasser Arafat, que pediu para ele escrever um livro sobre a revolução palestina e lhe assinou um passe de acesso aos territórios da OLP, xodó que Genet exibia em Paris com garbo e orgulho. Questionado por um palestino sobre quando terminaria o livro, cravou: “Quando vocês terminarem sua revolução”.

Com a amiga e embaixadora Leila Shahid, Genet chegou à capital do Líbano em 12 de setembro de 1982. Sabia da ameaça aos campos palestinos na periferia de Beirute, mas não imaginava a dimensão do horror que haveria. Na manhã de domingo (19), foi a Chatila, fingindo ser jornalista. Primeiro europeu a ver a catástrofe do massacre, vagou por quatro horas em vielas de cadáveres dilacerados —”andei sobre os mortos como quem salta sobre um precipício”. Após dois dias trancado no quarto, rasgou as notas e deu descarga na privada: “Se a coisa não ficar na minha cabeça, não merece ser escrita”.

No outubro parisiense de 1982, escreveu “Quatro Horas em Chatila”. Ao contrário da prosa rasa de um informe estrito, o magnífico ensaio é anamnese poética do horror intolerável. Foi publicado no Journal of Palestine Studies, número 3, volume 12, na primavera de 1983 (quase três décadas antes do começo da Primavera Árabe). O texto justapõe os tempos de Amã e Beirute e lhe devolve “o ato de escrever”. Sobre a beleza terrível, justificou à la John Keats: “Este texto é belo porque é verdadeiro, e o que é verdadeiro é sempre belo”.

No outubro marroquino de 1983, começou “Um Cativo Apaixonado”, que não veria em livro —o câncer na garganta o calou em abril de 1986. O corvo de Poe diria: Genet, não há bálsamo em Galaade (resina também chamada “bálsamo de Meca”). Diante das provas do livro terminal, quis designar, mallarmaico, os espaços em branco: “Só eu posso fazer tal programação gráfica”.

Não muçulmano, foi sepultado no cemitério cristão-espanhol de Larache, com vista para a prisão e um bordel, típicos tópicos de seu imaginário. A cova foi orientada para Meca. “Três Pedras para Jean Genet” (2014, Frieder Schlaich) filma a jura peregrina de Patti Smith, poeta diva do punk-rock e devota do escritor, para quem compôs a balada “Wing”.

Cativo de ruminações mnemônicas, Genet investiga sua amorosa experiência palestina em vertiginosa montagem cinematográfica de conexões inesperadas. No livro digressivo e transgressor, a meditação sobre a escritura é crucial, junto à memória do massacre —Chatila “redux”.

Uma imagem incomum: o corte de cabelo de Genet sob a luz do crepúsculo, com as mechas brancas ao chão sob o olhar dos fedayin e as estrelas. Uma passagem deslumbrante: “Tentar pensar a revolução é como despertar de um sonho e tentar ver sua lógica. Não há razão para, no meio de uma seca, pensar sobre como cruzar um rio que levou embora a ponte”.

No “textamento”, glosa Dylan Thomas: “A felicidade de minha mão no cabelo de um garoto já conhece outra mão, e se eu morrer essa felicidade continuará”. Ele confia que “a revolução está no desafio de levar integralmente uma vida feliz”. Em 1974, em Tânger, Genet se apresentou a Mohammed El Katrani (26 anos), seu último amante, não como francês mas como um fedayin.

Não se sabe o que os fedayin achavam de Genet, que, por seis meses de 1970-1971, dormiu em uma barraca com 30 soldados adolescentes. Ele relatou a camaradagem folgazã, o choque e a chacota deles ao se dizer gay e ateu. Certa vez, um soldado palestino que jamais lera Genet nem o conhecia foi indagado sobre o objetivo da revolução: “Criar um novo homem”. Tipo? Falou e disse: “Jean Genet”.

Genet talvez teria escrito o prefácio dos livros de Ilan Pappe, “A Limpeza Étnica da Palestina” (2006) e “Dez Mitos sobre Israel” (2017). Provavelmente apoiaria as intervenções de Banksy, como a grafitagem em 2005 no muro que Israel começou a erguer há 20 anos (em 2003) para separar a Cisjordânia e a doação em 2020 do tríptico “Vista para o Mar Mediterrâneo” para um hospital em Belém; mas não se hospedaria no Walled Off Hotel (o nome parodia o luxuoso Waldorf de Nova York), inaugurado em 2017 por Banksy, com “a pior vista do mundo”.

“Estou do lado dos que buscam ter um território, ainda que eu me recuse a ter um.” Suas duas últimas obras honram uma emergência-urgência coletiva e formam uma poética do libelo palestino. Foram tema de livro (1993, Jérôme Hankins) e filme (1999, Richard Dindo) homônimos: “Genet em Chatila”. Para Said, a Primeira (1987-1993) e a Segunda Intifadas (2000-2005) seriam uma das razões para se querer Genet ainda vivo. Em “Um Cativo Apaixonado”, fala-se do “levante metafísico dos nativos”. Outra razão seria a Primavera Árabe (2010-2012). No Brasil, Genet usaria o boné do MST.

A definição de Fernando Pessoa é boa (“gênio é inadaptação ao ambiente”), mas a de Genet é arrebatadora: “o gênio é o rigor no desespero”. Em “Os Biombos” (1961), onde argelinos seriam os futuros palestinos, propõe “uma deflagração poética”. Chatila foi gatilho. Para Genet, poeta maldito e militante do não reconciliável, a Palestina foi signo de novos “vislumbres de espanto e compreensão”.

Horrores de outras ordens teimam em coagular o cotidiano do mundo. Os genocídios dos povos yanomami e palestino chocaram os olhos de soslaio na aurora de 2023.

O asserto de Hölderlin no poema póstumo “Pão e Vinho” —”e para que poetas em tempo de pobreza?”— ecoa em Genet: “Não quero ser um intelectual. Sou um poeta. Defender os palestinos se ajusta à minha função como poeta”. Amém, Genet. Salam, Jean.